(novembre 2013)

• Cari lettori Dylaniani, vi ha detto male. Il destino cinico e baro ha fatto sì che per raccontarvi l’inizio del tour italiano di Dylan, iniziato il 2 novembre (!) al Teatro degli Arcimboldi di Milano, sulla ruota di Rolling Stone uscisse Madeddu.

• Dylanescamente ateo. Non nel senso che non ho stima di Dylan e non riconosco la sua importanza (sarebbe obiettivamente da rimbambiti). Ma nel senso che ho un numero limitato di suoi dischi, e non ha avuto un impatto tangibile sulla mia vita.

• Non l’ho mai visto in concerto. E non pensavo che lo avrei visto mai – che poi, si sa che Dylan in concerto non è lo show della vita, giusto? Però non è solo questo.

• Dovevo ancora nascere ed era già una leggenda. Anzi, era persino già stato stroncato dai blogger più cool dell’epoca, perché aveva tradito. “Giuda!”

• Pochi giorni fa c’è stato il 50esimo anniversario di The times they are a-changin’. Rendetevi conto. LA canzone di Dylan. L’ha scritta CINQUANTA anni fa.

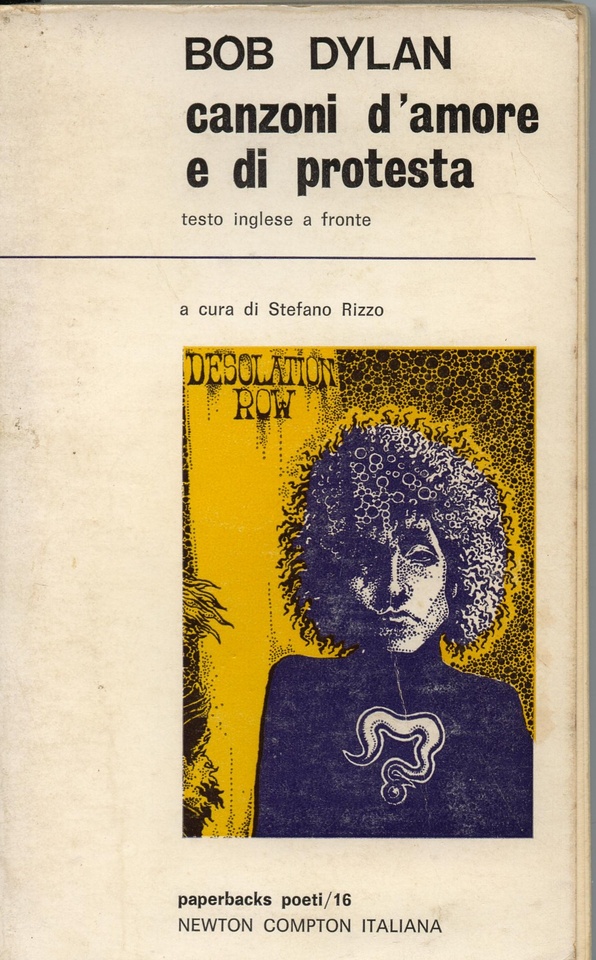

• Quando i miei fratelli grandi lo ascoltavano, io iniziavo a leggere Topolino. E ancor oggi mi fa un po’ lo stesso effetto: familiare ma improbabile. Come Topolino, era difficile credere che esistesse veramente. Voglio dire: stava nei dischi. Uno di questi, con scritto Bob Dylan, Un poeta un artista. E stava in un libro con in copertina la sua faccia disegnata, sembrava un Paperoga triste – si intitolava Canzoni d’amore e di protesta, c’erano i suoi testi. Erano complicati.

• (“don’t criticize what you can’t understand”)

• (d’altra parte se uno non ti capisce, dagli una mano, ho sempre pensato)

• La sua canzone che preferisco personalmente, ripeto personalmente, non da kritiko, non è uno dei pezzi immortali: si chiama You ain’t goin’ nowhere, ed è una ballata allegrotta. Non so se i Dylanisti approverebbero.

• Viceversa quando cominciavo ad essere un ragazzino vispo, Dylan sembrava un po’ finito. C’era il tipo dei Dire Straits che gli dava una mano. Ma sembravano canzoni dei Dire Straits con un’altra voce, non so se mi spiego.

• Poi l’avevo visto in tv al Live Aid ed era stato inascoltabile, con quei due drogati inglesi di fianco, e poi aveva detto che un po’ di soldi invece che darli all’Africa si potevano tenere per gli agricoltori yankee che poveretti avevano avuto un’annataccia. Indisponente verso il pubblico e verso gli organizzatori. Perché era una leggenda e tutto gli era permesso.

• Negli anni 90 gradualmente si è adattato a se stesso. E ha fatto anche buoni dischi. Ma si capiva che la leggenda gli stava sempre larghissima come un cappotto di novanta taglie più grande.

• Allora ha iniziato a fare cose strane ridendo già della reazione della gente.

• Tra le cose più strane e non necessarie la mia preferita è stata quando ha fatto da testimonial a un SUV. Nel 2007. Si vede lui che guida un macchinone della Cadillac.

• Quindi quando mi hanno detto di andare a vedere Dylan ho pensato subito: ecco una cosa divertente (…sì, insomma) che non farò mai più.

• (lo so, lo so. Questo si chiama: scoprire le carte subito)

• Però ce l’avevo questo piccolo sogno birichino di approfittare del buio e del silenzio e gridargli anch’io “Judas!” Secondo me avrebbe sorriso. No, eh?

• Okay, ora seriamente. La mia sensazione, prima del concerto, è che vedere Dylan fosse come vedere di persona la Gioconda o la Notte Stellata di Van Gogh (o il Warhol o Magritte che preferite). Già lo sai, che non è quella cosa che ti emozionava, riprodotta in serie, in casa tua – e che ha eventualmente cambiato la tua vita. Ma farlo ha un significato, non solo di tributo. Perché sapere che esiste davvero lascia basiti, sia i fan che i detrattori. È lì a pochi metri (pochi metri!). Stupore!

• Detto questo, veniamo al dunque. Cominciamo col dire che Bob Dylan terrà sei concerti in Italia, in posti come questo, il Teatro degli Arcimboldi, pensato per sostituire la Scala durante il restauro. Capienza, 2500 persone. Posto moderno ma austero. A Parigi suonerà in un grande cineteatro, il Grand Rex. A Londra, alla Royal Albert Hall.

• La prima data di Dylan in Italia fu nel 1984 a Verona. Con Santana. Pienone. Nonostante fosse il suo periodo più impopolare e scostante.

• Dai, non insistete con i quattro pezzi suonati nel 1963 al Folkstudio. C’erano 15 persone. Anche se ne parlano 92.700 siti internet. Che interessante sproporzione, vero?

• Da allora è venuto un sacco di volte in Italia. Non fa più così notizia, giornalisticamente parlando. Ma non siamo qui per fare giornalismo.

• Nel teatro ci sono anche ragazzi sotto i 30 anni. Veramente. Saranno più di un centinaio.

• Due file davanti a me c’è Coso, quello della tv. Come si chiama. Quello che lavorava con la Gialappa.

• Seduto di fianco a me c’è un giornalista del Sole 24 Ore. Mi dice “Ah, sì, ti leggo. Sei quello che scrive i pezzi lunghi”. Chi, io?

• Scenografia: sei fari grandi. Sei fari piccoli. E dietro, un tendone con un occhio fiammeggiante e incoronato , tipo Sauron. Nient’altro.

• La scenografia vera risulteranno il buio e la musica.

• Un avviso in inglese e in italiano sancisce il divieto di iPhone. Per “vivere il concerto di persona invece che attraverso un aggeggino”. Il divieto viene poi fatto osservare di persona dalle maschere del teatro, ragazzi e ragazze in nero che corricchiano nel buio tra i sedili e bisbigliano minacciosamente ai colpevoli di non farlo più.

• Alle 21.06 entra in scena La Leggenda.

• Tutto vestito di nero. Si mette a gambe larghe davanti al microfono e inizia a cantare. Nel buio lo si vede poco, in compenso non si capisce una madonna di quel che dice: sembra Tom Waits un’ottava sopra. Sbraita come un predicatore incazzato.  Tuttavia l’effetto è elettrizzante, davvero. Dylan ce l’ha sempre avuta questa dimensione del predicatore, spirituale e sociale, e ora la voce è perfetta per farlo, è meno nasale e molto gracchiante, ma stranamente gradevole, musicale. Non sentite voci del genere là fuori. Non nel pop, e non nel rock, pieno di voci universitarie.

Tuttavia l’effetto è elettrizzante, davvero. Dylan ce l’ha sempre avuta questa dimensione del predicatore, spirituale e sociale, e ora la voce è perfetta per farlo, è meno nasale e molto gracchiante, ma stranamente gradevole, musicale. Non sentite voci del genere là fuori. Non nel pop, e non nel rock, pieno di voci universitarie.

• Dopo due pezzi si mette al pianoforte (a coda). Una persona seduta nella mia fila sembra sopraffatta. Fa dei piccoli gesti inconsulti. Come se nella sua mente l’incontro tra il Dylan immaginato e quello vero, quello vero che fa bene che fa male che fa bene che fa male (cit.) fosse semplicemente TROPPO. Constatazione: non ho mai avuto questo tipo di trasporto, di gratitudine verso nessun artista. Credo. Con tutti i coccodrilli che sto facendo per RS (per forza di cose), forse solo Jannacci mi ha coinvolto emotivamente. Ma non so per che dipartita potrei piangere. Ne ho amati tantissimi, ma nessuno con candore, con ingenuità, mi viene da dire – non so se riesco a spiegarmi.

• Chissà, forse quando morirà Brian Wilson.

• Ma non stiamo parlando di me, giusto?

• Oh, no, neanche un po’. Ehm.

• Bob Dylan a pochi metri da me continua a suonare. Lo sapete che il suo vero nome è Robert Zimmerman?

• …Chissà cosa pensa. Boh. Non parla. Suona. Viene pagato (tanto) per suonare, e suona. E non dice niente. Cosa sta suonando? Buona domanda. È il genere di musica che viene chiamato “Americana”. Classic folk-rock tex-mex boogie stomp honkytonk country bluegrass. Dopo sei pezzi, nemmeno lo zuccherino di un classicone. Sarebbe così interessante se non ne facesse del tutto. Ma l’ovazione liberatoria è nell’aria. Nella mia umile opinione, comunque, per ora il concerto è perfetto così.

• La band è forse la migliore che lui abbia mai avuto. Voglio dire che da Robbie Robertson a Tom Petty, ha sempre trovato gente che faceva una musica cui lui si sovrapponeva – diventando qualcos’altro. Ora invece si integra musicalmente con questi tipi tutti in vestito nero, tutti con le giacche, tre col cappello. Sapete, ogni tanto l’impatto visivo e sonoro non è del tutto distinguibile da un concerto di Paolo Conte. Penombra, musica americaneggiante, gente elegante, un grande vecchio che borbotta per pochi. Certamente non per il pubblico degli stadi o dei palasport. Deve aver odiato quel periodo. Qui sembra proprio compiaciuto. Incazzoso ma compiaciuto.

• Vi avevo detto che ero ateo, in materia. Ma non completamente ignorante. Vi fidate un po’ di più, ora?

• C’è un pezzo, la traccia 1 del penultimo disco – scusate, non ricordo il titolo – potrei googlare, ma preferisco farmi criticare – ecco, a un certo punto ascoltandolo sembra proprio di trovarsi in un qualche coyoteugly in Texas o in Virginia, viene da ordinare una birra e picchiare sui tavoli. Ma siamo agli Arcimboldi. Mi guardo in giro nella penombra: nessuno dondola la testa, o batte il piedino, sono tutti mesmerizzati sulle loro poltroncine.

• Che poi, dondolare la testa con BOB DYLAN, in effetti.

• Chi ha mai ballato un pezzo di Dylan? Forse solo, languidamente, Lay lady lay. Ma è un altro ballare.

• Se è imballabile, è lo stesso rock? Il rock era il nome di un ballo, in origine.

• Wow, questa è Tangled up in blue! La gente non la riconosce. E del resto, a parte la schitarrata, lui la stravolge, alcune parti del testo non le riconosco proprio. È quasi come non averla mai sentita. Eppure anche in questa versione spicca – ci sono al mondo pezzi mirabili, che non dipendono dall’arrangiamento, dal tempo o dagli strumenti giusti. Questo evidentemente è uno.

• A un certo punto, Bob Dylan PARLA.

• Dice che è finito il primo tempo e faranno una pausa. Non dirà altro in tutta la sera.

• Il primo tempo è durato 54 minuti. Dylan ha suonato l’armonica, oppure il pianoforte, oppure niente. Niente chitarra. Che menestrello è?

• Intervallo, luci accese, gente in piedi in platea. Molti sorrisi. Di contentezza, piacere, ma anche mi pare di tensione. Le persone hanno le facce che si vedono in università quando c’è un esame e le domande non sono terribili. C’è quasi sollievo. Il prof ci sta trattando bene. C’è una soggezione paurosa nei confronti di Dylan.

• E d’altra parte, la soggezione, verso chi la puoi avere.

• (cioè, minghia, è BOBDYLAN)

• Proprio come Roberto Vecchioni, Bob Dylan non ha mai ricevuto il premio Nobel.

• Prima che cominci il secondo tempo, una cosa: Dylan (che è lì A POCHI METRI) ha l’aria di uno a cui non frega più niente di essere stato la voce di qualche generazione. È come se ora la parte di lui che voleva essere essenzialmente un musicista abbia prevalso. Sì, racconta storie. Ma che diamine, la musica ha sempre raccontato storie.

• Sì, anche Antonacci e Zampaglione e i Modà. A loro modo. Non fate i litigiosi ora. Sedetevi, sono le 22.21 e inizia il secondo tempo. Ecco! Buio.

• A un certo punto arriva un altro zuccherino. È Simple twist of fate. Anche lei eseguita in modo quasi intimidatorio, come dire “Non fatemi l’applauso a scena aperta o vi sbrano”.

• Colpo di scena. Arriva un brano che ho sempre considerato uno dei più punitivi del cantautorato mondiale: Desolation row. In origine, una geremiade lamentosa della durata di una ventina di giorni, con una schitarrata insistente a mo’ di riff e un diluvio lirico espressionista. Vedo sprazzi di (composto) entusiasmo in giro, anche perché i fan con trenta concerti alle spalle sanno che è un autentico coniglio dal cappello. L’arrangiamento di stasera prevede una ritmica inconsueta, mi pare una slow rumba, anzi forse è addirittura una habanera. Resta un po’ pallosa giacché lungherrima, ma è ben vero che così è meno lagnosa.

• Considerazione: il valore del concerto, secondo me, e lo dico molto cinicamente, è 35 euro. Stiamo ascoltando una band onesta, con un bizzarro vocalist. Ma se sulla locandina ci fosse scritto Bobo e i suoi Amici in Nero, la gente non sarebbe così ipnotizzata. Ma che considerazione superficiale, vero? Perché il valore della LEGGENDA è incalcolabile, e a Dylan non gliela puoi togliere la leggenda, e lui lo sa, la cosa lo sfianca da quasi 50 anni ma lo sa.

• Però forse il valore della leggenda si può calcolare. Diciamo in qualche centinaio di euro. Questo probabilmente rende onesto il prezzo di 70-90 euro pagato al botteghino e 250-400 ai bagarini.

• Io comunque l’ho visto gratis, cosa voglio saperne.

• Adesso sembra proprio Paolo Conte. È mocambesco. L’idea è abbastanza ghignosa.

• Paolo Conte è del 1937. Celentano è del 1938. Lennon era del 1940 come Mina. Dylan è del ’41. Lou Reed era del 1942, come Jimi Hendrix e Paul McCartney e Brian Wilson. Mick Jagger e Roger Waters sono del ’43. David Bowie è del 1947.

• Qui sinceramente ci sta infliggendo una ballad deprimente di troppo.

• Ora una trovata scenica: luci a coriandoloni su tutto il fondale. Sotto le stelle del country, un ragazzo-scimmia, cammina. Qui alcuni elementi del pubblico, anche gente di una certa età, non si tiene più e inizia ad avvicinarsi rocambolescamente al palco. Tentano di intercettarli, ma è difficile: sono gli adepti veri, conoscono la sacra scaletta del tour e sanno che sta per andarsene. E hanno ragione. I sei musicisti (uno di loro è BOB DYLAN) in piedi uno a fianco all’altro in mezzo al palco, salutano in modo molto compassato mentre la gente applaude e grida. C’è chi è ora letteralmente a un metro da lui, e si intuisce che dentro di sé si sente like knockin’ on heaven’s door.

• Però che discorso: vuoi che non faccia bis? Tant’è che la sala resta buia.

• Ecco, la band torna. Ora metà del pubblico è a ridosso del palco, gli Arcimboldi sembrano più l’Alcatraz che la Royal Albert Hall (dove se non sbaglio Dylan concluderà questo tour europeo).

• E finalmente arriva. È lei.

• Mi guardo intorno. La gente NON L’HA RICONOSCIUTA.

• Dico ai miei vicini di posto: “Nessuno ha capito che canzone è quella che sta cantando”. Un po’ mi sto bullando – a voi devo dirlo – perché io invece l’ho riconosciuta. How many tiiiimes eccetera.

• Solo al secondo ritornello (al SECONDO!!!) scoppia l’applauso sorpreso, ma non è debordante. La gente ha paura della Leggenda. Lui non vuole che le sue canzoni vengano cantate in coro, è per questo che sta cantando Blowing in the wind con un arrangiamento irriconiscibile, non spiacevole ma decisamente a prova di karaoke. E penso che molti sappiano che dimostrandogli troppo entusiasmo lo avrebbero infastidito, col rischio di indurlo a cantare alla De Gregori. Sapete, quello da cui Dylan ha copiato questa cosa di cantare dispettosamente.

• Fine. Le luci restano spente per un po’. I Dylanisti sono felicissimi. Fuori, Gianni Sibilla di Rockol mi informa che stasera Bob sembrava contento, non ha sorriso ma quasi.

• Sono contento anch’io. Ho visto Bob Dylan. È meglio della Gioconda.

Bell’articolo, Mad (come sempre)! Tu sei gggiovane e non puoi ricordartene, ma quando uscì (1975? 1976?) il singolo Hurricane veniva suonato in discoteca, e la gente ballava. Oh, se ballava. 🙂

Posso solo presumere che lo ballassero come si balla il tango – anche se il tango è più veloce. 🙂

Nononono, proprio disco dance in normalissime discUteche. Strano ma vero: funzionava.

“De Gregori. Sapete, quello da cui Dylan ha copiato questa cosa di cantare dispettosamente.”

A proposito, non è che adesso De Gregori farà un disco tributo a Gino Latilla, vero?

“e poi aveva detto che un po’ di soldi invece che darli all’Africa si potevano tenere per gli agricoltori yankee che poveretti avevano avuto un’annataccia.”

Se ha fatto proprio così al Live Aid, la mia bassa stima per lui si alza di due tacche.

Tra l’altro è vero; molti agricoltori finirono sul lastrico e ci fu un’impennata di suicidi

in quella categoria

Ma infatti sull’onda di quel commento venne subito creato il Farm Aid, che si tenne pochi mesi dopo – e si tiene tutt’ora, ogni anno da trent’anni, in un posto sempre diverso. Neil Young, Willie Nelson, Dave Matthews sono presenze praticamente fisse.

Bobone, ci è andato i primi due anni, poi si è rotto le scatole 😀