PREMESSA – 29 agosto 2016

Quando venni a sapere che Tommaso Labranca aveva tradotto l’autobiografia di Pete Townshend, mi sembrò strano. Non mi risultava che facessero parte del suo universo. Incuriosito, gli chiesi se voleva raccontare – per uno dei tanti giornali che non lo faceva scrivere (ma questa è un’altra faccenda, temo) – il suo punto di vista su un gruppo fondamentale eppure mai troppo in vista. Mi chiarì subito una cosa: aveva tradotto il libro perché lo pagavano. Non per slancio suo personale o per amore per un disco che si chiamava pur sempre Tommy.

Il che, in effetti, rendeva la cosa ancora più interessante: la devozione adolescenziale è la prima molla del giornalismo musicale, ma anche il suo veleno peggiore, e ne avrei diffidato persino in un personaggio dello spessore di Labranca. Invece, il suo punto di vista sugli Who era molto più distaccato del mio. Riuscì comunque a infilare i Kraftwerk e Piero Manzoni, Beethoven e David Sylvian nella conversazione. Oltre che diverse intuizioni sul rock, sul punk, sullo stile, su – beh, vedete voi.

Poi, abbiamo parlato anche di altro. Anche se ci eravamo incrociati più volte scambiando qualche battuta su comuni guilty pleasures, non ero tra i suoi amici, e un po’ me ne crucciavo. Detto tra noi, penso che mi ritenesse un po’ un buffone. Ma magari è pura coda di paglia, cosa volete che vi dica. Comunque penso che il resto della conversazione al “suo” McCafé in Porta Venezia sia registrata da qualche parte. Magari un giorno.

—

Chitarre fatte a pezzi sul palco. I mods. My generation. Abusi di sostanze. Abusi sessuali. Abbie Hoffmann malmenato davanti a tutti a Woodstock. Un’overdose e un ritorno alla vita alla Pulp Fiction, con una puntura di adrenalina nel cuore. Incidenti terrificanti con praticamente qualsiasi tipo di mezzo di trasporto posseduto: automobili, moto, barche. Visioni mistiche. Metà della band morta per droga. L’accusa di pedofilia. Tommy. Il rancore nei confronti del punk. La soggezione nei confronti dei Rolling Stones. Una strage a un concerto, undici morti. Quadrophenia. Legami con le donne disastrosi. Keith Moon. E tanti, tanti complessi e menate sul proprio valore artistico.

Questa è (in estrema sintesi) la vita di Pete Townshend, raccontata da lui stesso – essendo a tutti gli effetti capace di scrivere – in Who I am, tradotto in Italia a un anno circa dalla pubblicazione.

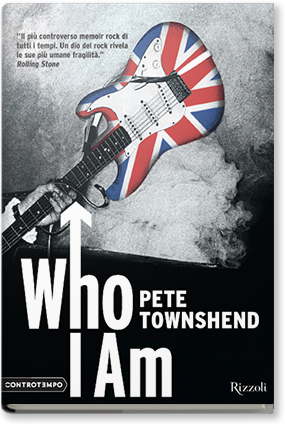

Si è parlato piuttosto poco di questo libro, e i titoli dei giornali sono stati quasi tutti dedicati alla confessione: “Mick Jagger è stato l’unico uomo con cui avrei desiderato fare sesso”. Se ne è parlato poco forse perché gli Who, che nella comunità rock nessuno discute, in realtà sono sempre stati una band sottotraccia, per conoscitori. La più grande delle rockband di culto.  Tanto per dire: nella copertina dell’edizione italiana, invece della faccia vissuta e incupita di Townshend, c’è una chitarra che sta presumibilmente per essere fracassata, dipinta con i colori della Union Jack. A identificare sia il gruppo che il personaggio con un gesto ma anche uno stile. E bisogna conoscere il rock, per questa identificazione: non bastano le facce iconiche dei Beatles, o di Jagger, Morrison: nonostante la popolarità televisiva o cinematografica di certi brani (Who are you, Baba O’ Riley), nonostante in una loro canzone ci sia la frase-archetipo del rock’n’roll (“Hope I die before I get old”), gli Who restano la band per quelli che conoscono il rock e non per sentito dire. In Italia, poi, in modo particolare. Forse anche a causa di una frequentazione piuttosto ridotta: sono stati qui nel 1967, poi nel 1972 (Roma, Palasport), e poi basta fino al 2007, in una serata sinceramente malinconica all’Arena di Verona. E tuttavia, Rizzoli alla fine ha deciso non solo di pubblicare in Italia il libro, ma anche di affidarne la traduzione a Tommaso Labranca, scrittore molto preparato in materia di musica, ma che non ha mai fatto parte degli entusiasti del rock. Pertanto, visto che il libro non è nuovo ma la traduzione sì, abbiamo pensato di discutere dell’autobiografia del chitarrista direttamente con lui.

Tanto per dire: nella copertina dell’edizione italiana, invece della faccia vissuta e incupita di Townshend, c’è una chitarra che sta presumibilmente per essere fracassata, dipinta con i colori della Union Jack. A identificare sia il gruppo che il personaggio con un gesto ma anche uno stile. E bisogna conoscere il rock, per questa identificazione: non bastano le facce iconiche dei Beatles, o di Jagger, Morrison: nonostante la popolarità televisiva o cinematografica di certi brani (Who are you, Baba O’ Riley), nonostante in una loro canzone ci sia la frase-archetipo del rock’n’roll (“Hope I die before I get old”), gli Who restano la band per quelli che conoscono il rock e non per sentito dire. In Italia, poi, in modo particolare. Forse anche a causa di una frequentazione piuttosto ridotta: sono stati qui nel 1967, poi nel 1972 (Roma, Palasport), e poi basta fino al 2007, in una serata sinceramente malinconica all’Arena di Verona. E tuttavia, Rizzoli alla fine ha deciso non solo di pubblicare in Italia il libro, ma anche di affidarne la traduzione a Tommaso Labranca, scrittore molto preparato in materia di musica, ma che non ha mai fatto parte degli entusiasti del rock. Pertanto, visto che il libro non è nuovo ma la traduzione sì, abbiamo pensato di discutere dell’autobiografia del chitarrista direttamente con lui.

Come autobiografia, come consideri Who I am?

Molte cose probabilmente i veri fan degli Who già le sapevano. Mentre chi non è fan potrà conoscere la storia della Londra anni 60, con uno sguardo alla cultura giovanile dell’epoca. Ho trovato un po’ tortuoso il modo con cui Townshend dà più o meno peso alle cose della sua vita, ad esempio in Italia molti conoscono gli Who per Tommy e Quadrophenia, mentre lui cerca di evitare di dedicarcisi troppo – o perlomeno così dice, ma in realtà saltano fuori che lui lo voglia o no perché evidentemente sono imprescindibili. Poi sai, le biografie e autobiografie sono un genere sempre a rischio. Piero Manzoni, l’artista milanese citato dai Baustelle, ha avuto una vita borghesissima che non si presta per nulla al racconto. La mia band preferita sono i Kraftwerk, ma i loro libri sono noiosissimi. Forse la biografia degli artisti è sempre un po’ noiosa.

C’è di buono che Townshend ha un sacco di cose da raccontare. Che opinione ti sei fatto di lui?

Penso sia un personaggio difficile da affrontare, so che è stato molto in analisi, chissà se ha risolto qualcosa… Era un ragazzo della piccolissima borghesia inglese che giocava a fare il monello. E con una gran voglia di sentirsi considerare un portabandiera, come quando alla fine di un concerto i mods irlandesi gli dicono “Tu sei il nostro simbolo”.

È molto strano il tono abbastanza laconico di Townshend verso se stesso. Quando diventa tossicodipendente, quando gli amici muoiono, racconta tutto come se capitasse a un altro, non ha né pietà né disprezzo. Per contro è molto accorato quando parla di arte, dell’aver preso ispirazione da Gustav Metzger per le performance distruttive, o di quando leggeva Borges o Proust durante i tour…

Lui ha una caratteristica che forse è unica nel gruppo di musicisti in mezzo ai quali è cresciuto: lui vuol fare l’intellettuale. Ha anche fondato una casa editrice. Non a caso ci ha messo un sacco di tempo a scrivere questo librone infinito che tra l’altro è stato tagliato di metà dal suo editor rispetto alle sue intenzioni originarie. È come se dovesse giustificare le cose da rockstar. Secondo me voleva essere una rockstar ma aveva un freno, si è sempre sentito lo sfigato del gruppo, quello che non aveva il successo degli altri con le ragazze. Racconta tutto contento quelle volte che è riuscito a farsi una tipa, ma una pagina dopo se ne pente. Mentre il vero debosciato del rock non si pente. Townshend invece ha di particolare che sembra sempre intento a contestualizzare qualcosa, come non esser stato un buon padre né un buon marito. Per contro ha una grande opinione di se stesso. Lui ha scritto le canzoni, ha fatto le scelte, fa sembrare gli altri componenti degli Who dei turnisti che aspettano le sue decisioni. Poi vai a vedere i vecchi video, come quello famoso di My Generation con gli Smothers Brothers, e ti accorgi che lui fa di tutto per farsi notare, il mulinello col braccio eccetera. Penso che avesse una serie di complessi, giocava a far l’artista soprattutto per riscattarsi presso i genitori musicisti, ai quali voleva dimostrare di essere bravo. Forse il continuo desiderio di fare delle opere rock nasceva da questo.

Un altro aspetto che un po’ diverte e un po’ confonde sono le catalessi religiose.

Sì, la meditazione, Meher Baba eccetera. Ma forse quello è anche tipico del periodo, anche Beatles e Rolling Stones si erano interessati…

Vero, però gli Who sono sempre sembrati quelli disincantati, pensando a Woodstock, a Won’t get fooled again…

Proprio per quello penso che la sua tensione spirituale fosse anche più autentica di quella dei Beatles. Il fatto stesso che ne parli tuttora vuol dire che non è stato un episodio fuggevole nella sua vita, ci credeva molto, e penso che la cosa lo abbia aiutato.

A un certo punto però un altro motivo di depressione: i punk che lo considerano superato invece che un precursore.

Beh, per forza: il punk che nega tutto non voleva maestri, quindi nemmeno lui. Il punk voleva distruggere, voleva fare proprio quello che faceva lui, che tra l’altro lo faceva sia con le chitarre che musicalmente, c’era qualcosa di edipico nel suo distruggere col rock la musica suonata dal padre, ovvero lo swing. Anche Elvis per lui non era mai stato un riferimento. D’altra parte è un meccanismo comune ai generi musicali che si affermano, c’è sempre qualcuno che arriva e dice “Noi siamo i migliori e non abbiamo maestri”. Gli stessi Beatles all’inizio cantavano Roll over Beethoven, a prescindere dal fatto che Beethoven era stato un trasgressivo che aveva cambiato la musica – fino a quel momento, molto più di quanto l’avessero cambiata loro.

Forse c’è anche il fatto che Townshend è sempre stato molto sensibile ad aspetti come l’integrità del rock’n’roll. Ai critici musicali. Tutte cose che a Mick Jagger non sono mai passate per l’anticamera del cervello.

Sì, perché alla fine il bello del rock è l’incoerenza, cantare “Voglio morire stasera” e poi andare via dal concerto in una Bentley. Se vai via in motorino sei uno sfigato. E del resto tu a 15 anni vuoi morire perché sai di non essere una rockstar.

Qual è la tua parte preferita del libro?

Quella in cui racconta i primi anni, in particolare dei mods. A me sarebbe piaciuto essere un mod, se fossi vissuto a quei tempi. Quando racconta dei locali dove andavano, di dove andavano a prendere i vestiti… Quando avevo 20 anni ed eravamo in periodo new wave me la tiravo molto perché leggevo il giornale The Face. Pensavo “Questa è la modernità”, e nemmeno sapevo che il giornale si chiamava così perché lo aveva fondato un ex mod, e i Face erano i mod che dettavano legge. Ero immerso nel vecchio senza saperlo.

Perché lo stile mod ha resistito così tanto nel tempo?

Perché è bello. È stata una delle poche mode giovanili bella, autenticamente elegante. Se pensi ai paninari fanno ridere, tra capelli orrendi e giubbotti rigonfi. E anche gli emo sono orrendi. Mentre i mod erano puliti, eleganti, anche violenti e freddi forse, ma se li vedi su una Lambretta hai sempre una bella immagine. La new wave, penso anche all’art-rock di gente come David Sylvian, quelli che non avrebbero mai sputato per terra, ne sono stati certamente influenzati, era piacevole da vedere e da mostrare. È un movimento che poi si ricollega a un certo periodo italiano e francese, raccoglie il meglio della cultura estetica degli anni 60, dalla Lambretta a Brigitte Bardot. Gli Who sono stati molto attenti a questa cosa, tant’è che ho notato che nei supermercati si vedono le felpe di Beatles, Paperino e gli Who, che a livello discografico non hanno una diffusione enorme, ma il loro logo piace molto. Poi se tu chiedi a un italiano “Conosci un pezzo degli Who?”, dice di no. Ma quando gli fai sentire le sigle di CSI si illumina.